用AI打败AI?AIGC论文检测,正在误伤真正的学生

在AI工具飞速发展的今天,不少高校为了防止学术不端,开始引入所谓的“论文AIGC检测”系统。一些高校甚至明确规定,只要检测出的AIGC生成内容比例超过15%-20%,就无法通过毕业论文审核。比如四川大学就发布了类似通知,这让不少认真写作的学生瞬间陷入焦虑。

作为一名坚定的AI支持者,我本应为AI在教育中的应用感到欣喜,但面对这样的“AI打AI”场面,我却只能眉头紧皱,甚至感到愤怒——AI的滥用,正在误伤那些最应该被保护的群体:学生。

人工智能检测人工智能?这场“审判”本身就是笑话

试想一下,让AI来审判AI,然后把“证据”扣在人类头上。这不是“本末倒置”是什么?

我们是否真的知道什么才算“人类写的”?难道非要有错别字、逻辑不通、表达生涩,才能算是“纯人工”的创作吗?这样的判定标准,显然已经脱离了教育本质。

技术分析:三类AIGC检测方法的误判陷阱

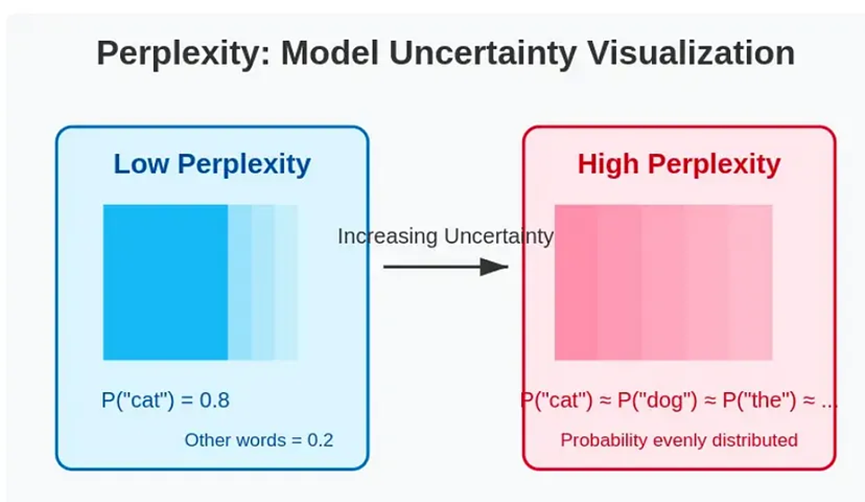

1. 困惑度与熵值分析法

这种方法通过判断文本是否“过于流畅”来判断是不是AI写的。换句话说,如果你的语言组织得太好,就会被怀疑是AI生成的。这种判断逻辑就像说“你答得太利落,肯定是背稿;答得磕磕巴巴,才像有灵魂”。

2. 机器学习分类器法

这类工具基于已有数据集训练模型,黑箱操作严重。如果你写作风格刚好和训练集中的AI文风相似,那就会被误判为AI写作。就像“你长得像我前男友,所以你就是渣男”一样荒谬。

3. 文风/句法特征建模法

这种检测方式会根据句长、突发度等形式特征来判断。一旦文本过于规范整齐,就会被判为AI生成。更夸张的是,经典古文《滕王阁序》竟然被某些检测工具判定为74%为AI生成内容——这本身就是个笑话。

真正的问题:谁在从这些检测中获利?

现在,使用DeepSeek等国产AI模型,处理百万Token不过8块钱,但知网等检测系统却要按字数收费,1000字就得花2元。到底谁在从中赚钱?学校是否真正了解这些检测工具的技术原理,还是只是一味“盲信AIGC率”?

拥抱AI,而不是封杀AI

AI已经是未来发展的必然趋势。不如参考某些美国大学的做法:鼓励学生用自己的知识训练一个专属AI模型,然后用这个模型参与写作和考试。这不仅提升了学生的AI素养,也让教育更具现代意义。

在这个过程中,AI也可以像数学、语文一样,成为每位学生的必修课。学生可以专注于研究和思考,把重复性劳动交给AI完成。

XXAI:平价又强大的AI助手,真正服务普通用户

在AI工具的选择上,我们不妨选择那些价格亲民、功能强大的平台,比如 XXAI。它整合了市面上的主流大模型,如GPT-4o、Claude 3.7、Gemini 2.5、Perplexity等,月费低至9.9美元,让更多用户可以真正用得起高质量的AI工具,激发无限创造力。

无论是论文写作、内容创作还是语言翻译,XXAI都能提供灵活而强大的支持,是学生和创作者值得信赖的AI伙伴。

结语:AI没有错,错的是我们用AI的方式

AI不是敌人,而是一种工具。它不应该被拿来作为“吓唬学生”的武器,而应该成为他们探索知识、释放创造力的助力。

教育的本质是培养人,而不是审判人。如果我们不去理解技术,只是盲目依赖“AI检测”,最终只会扼杀创新,制造更多不公。希望未来的教育,不是AI打败AI,而是人类学会与AI共存。